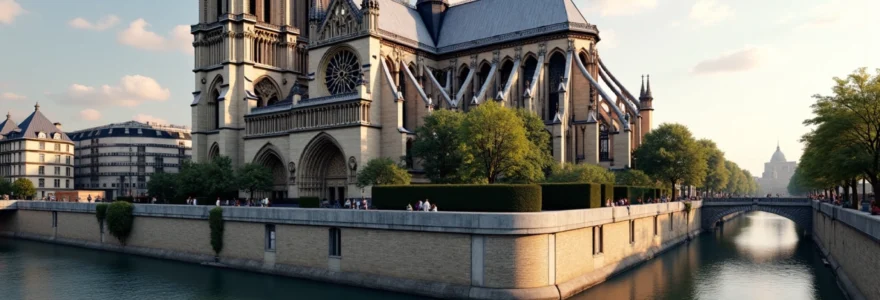

L’incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris en avril 2019 a marqué les esprits du monde entier. Cet événement tragique a suscité un élan de solidarité sans précédent et lancé l’un des plus grands chantiers de restauration patrimoniale de notre époque. Le projet de reconstruction retenu pour Notre-Dame incarne à la fois un défi technique colossal et une ambition culturelle majeure pour la France. Entre fidélité historique et innovations technologiques, ce chantier hors-norme vise à redonner vie à ce joyau de l’art gothique tout en le préparant pour les siècles à venir. Quelles sont les grandes lignes de ce projet titanesque et comment compte-t-il relever les nombreux défis qui l’attendent ?

Historique et contexte du projet de restauration de Notre-Dame

La cathédrale Notre-Dame de Paris, chef-d’œuvre de l’architecture gothique, a traversé plus de huit siècles d’histoire avant d’être gravement endommagée par l’incendie du 15 avril 2019. Cet événement a provoqué l’effondrement de la flèche emblématique conçue par Viollet-le-Duc au XIXe siècle, ainsi que la destruction d’une grande partie de la charpente médiévale surnommée « la forêt ». Face à l’ampleur des dégâts, le président Emmanuel Macron a immédiatement annoncé la volonté de reconstruire la cathédrale en cinq ans, fixant ainsi un calendrier ambitieux pour ce chantier d’exception.

Dès les premiers jours suivant l’incendie, un vaste débat s’est ouvert sur la nature de la reconstruction à entreprendre. Fallait-il reconstruire à l’identique ou saisir cette occasion pour réinventer Notre-Dame ? Les propositions les plus audacieuses ont afflué, allant d’une flèche en verre à un toit-terrasse végétalisé. Cependant, après de nombreuses consultations et débats, c’est finalement l’option d’une restauration fidèle qui a été retenue, tout en intégrant les avancées technologiques modernes pour renforcer la sécurité et la pérennité de l’édifice.

Le projet de restauration s’inscrit dans un contexte particulier, mêlant enjeux patrimoniaux, techniques et symboliques. Notre-Dame n’est pas seulement un monument historique, c’est aussi un lieu de culte vivant et un symbole fort de l’identité française et européenne. Sa reconstruction revêt donc une importance qui dépasse largement le cadre architectural, touchant aux questions de mémoire collective et de transmission culturelle.

Analyse détaillée du projet architectural retenu

Conception de philippe villeneuve et rémi fromont

Le projet retenu pour la restauration de Notre-Dame a été élaboré sous la direction de Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques, et Rémi Fromont, son adjoint. Leur approche se caractérise par un profond respect de l’histoire de l’édifice, combiné à une utilisation judicieuse des technologies modernes. L’objectif principal est de restaurer la cathédrale dans son dernier état connu, tout en améliorant sa résistance aux risques futurs.

Les architectes ont mené un travail minutieux d’analyse des documents historiques et des relevés laser effectués avant l’incendie. Cette démarche leur a permis de reconstituer avec précision les éléments détruits, notamment la charpente et la flèche. Le projet prévoit également la restauration des voûtes endommagées et le nettoyage des pierres noircies par l’incendie.

Reconstruction fidèle de la flèche de Viollet-le-Duc

La reconstruction de la flèche de Viollet-le-Duc constitue l’un des aspects les plus emblématiques du projet. Cette flèche, ajoutée au XIXe siècle lors d’une précédente restauration, était devenue un élément iconique de la silhouette parisienne. Le choix de la reconstruire à l’identique a été motivé par plusieurs facteurs :

- Le respect de l’intégrité historique et esthétique de la cathédrale

- La volonté de préserver la skyline parisienne familière

- L’attachement du public à cette silhouette emblématique

- La reconnaissance de l’œuvre de Viollet-le-Duc comme partie intégrante de l’histoire de Notre-Dame

La nouvelle flèche sera construite selon les plans d’origine, en utilisant des matériaux similaires à ceux d’origine. Cependant, des améliorations techniques seront apportées pour renforcer sa résistance au feu et aux intempéries.

Techniques de restauration des voûtes gothiques

La restauration des voûtes gothiques endommagées par l’incendie représente un défi technique majeur. Ces structures complexes, caractéristiques de l’architecture gothique, doivent être réparées avec une extrême précision pour garantir la stabilité de l’édifice. Les techniques employées combinent savoir-faire traditionnel et innovations modernes :

- Utilisation de pierre de taille identique à celle d’origine

- Emploi de mortiers spéciaux compatibles avec les matériaux anciens

- Mise en œuvre de techniques de consolidation non invasives

- Recours à la modélisation 3D pour optimiser la reconstruction

Les restaurateurs s’appuient sur des relevés laser précis pour reproduire fidèlement la géométrie complexe des voûtes. Cette approche permet de respecter l’équilibre structurel original tout en intégrant des renforcements discrets.

Intégration des nouvelles normes de sécurité incendie

L’incendie de 2019 a mis en lumière la nécessité de renforcer la sécurité de la cathédrale. Le projet de restauration intègre donc des mesures de prévention et de lutte contre l’incendie à la pointe de la technologie, tout en veillant à préserver l’authenticité du monument. Parmi les dispositifs prévus :

- Installation d’un système de détection incendie ultra-sensible

- Mise en place d’un réseau de sprinklers dissimulé dans la charpente

- Création de zones coupe-feu pour limiter la propagation d’un éventuel incendie

- Amélioration des accès pour les pompiers

Ces mesures visent à prévenir tout nouvel incident majeur et à protéger durablement ce trésor du patrimoine mondial.

Défis techniques et innovations du chantier

Utilisation de la modélisation 3D pour la reconstruction

La modélisation 3D joue un rôle crucial dans le projet de restauration de Notre-Dame. Cette technologie permet de créer une réplique virtuelle extrêmement précise de la cathédrale, basée sur les relevés laser effectués avant l’incendie. Les avantages de cette approche sont multiples :

- Planification détaillée des travaux de restauration

- Simulation des interventions pour anticiper les difficultés

- Conception sur mesure des éléments à remplacer

- Conservation d’une mémoire numérique exhaustive de l’édifice

La modélisation 3D permet également d’optimiser la fabrication des pièces de charpente et de pierre, réduisant ainsi les délais et les coûts du chantier. Cette technologie s’avère particulièrement précieuse pour la reconstruction de la flèche et des voûtes, dont la géométrie complexe nécessite une précision millimétrique.

Restauration des vitraux et des sculptures médiévales

La restauration des vitraux et des sculptures médiévales de Notre-Dame constitue un aspect essentiel du chantier. Ces œuvres d’art uniques, témoins de l’histoire et du savoir-faire des artisans du Moyen Âge, nécessitent des interventions extrêmement délicates. Les restaurateurs doivent faire preuve d’une grande expertise pour :

- Nettoyer les vitraux sans altérer leurs couleurs ni leur structure

- Consolider les sculptures endommagées par l’incendie et le temps

- Reconstituer les éléments manquants dans le respect du style d’origine

- Protéger ces œuvres fragiles contre les futures agressions environnementales

Des techniques innovantes, comme l’utilisation de lasers pour le nettoyage des pierres, sont employées aux côtés de méthodes traditionnelles éprouvées. L’objectif est de préserver autant que possible l’authenticité de ces trésors artistiques tout en assurant leur pérennité.

Gestion des matériaux historiques et approvisionnement

La gestion des matériaux représente un défi majeur pour le chantier de Notre-Dame. Il s’agit à la fois de préserver les éléments historiques récupérés après l’incendie et de se procurer des matériaux compatibles pour la reconstruction. Cette double exigence nécessite une logistique complexe :

- Tri et conservation des débris historiques pour réemploi ou étude

- Recherche de pierres identiques à celles d’origine pour les réparations

- Sélection de chênes centenaires pour la nouvelle charpente

- Fabrication de matériaux spéciaux pour les interventions délicates

L’approvisionnement en bois de chêne pour la charpente a fait l’objet d’une attention particulière. Des forêts françaises ont été spécialement sélectionnées pour fournir des arbres aux caractéristiques similaires à ceux utilisés au Moyen Âge, assurant ainsi la continuité historique de « la forêt » de Notre-Dame.

Décontamination au plomb et mesures environnementales

L’incendie de Notre-Dame a libéré une quantité importante de plomb dans l’environnement, provenant notamment de la toiture fondue. La décontamination du site et de ses abords constitue donc une priorité absolue du chantier. Des mesures strictes ont été mises en place pour protéger la santé des travailleurs et des riverains :

- Nettoyage minutieux de toutes les surfaces contaminées

- Mise en place de sas de décontamination pour le personnel

- Surveillance constante des niveaux de plomb dans l’air et les sols

- Traitement spécial des eaux de ruissellement du chantier

Au-delà de la problématique du plomb, le chantier de Notre-Dame se veut exemplaire en matière environnementale. Des efforts sont déployés pour minimiser l’impact écologique des travaux, notamment en termes de gestion des déchets et d’économies d’énergie.

Impact socio-économique et culturel de la restauration

La restauration de Notre-Dame de Paris dépasse largement le cadre d’un simple chantier de rénovation. Elle représente un projet d’envergure nationale, voire internationale, dont les répercussions sont multiples. Sur le plan économique, le chantier mobilise des centaines d’artisans et d’entreprises spécialisées, contribuant ainsi à la valorisation des métiers d’art et du patrimoine. Cette mobilisation exceptionnelle permet de transmettre des savoir-faire rares et de former une nouvelle génération de professionnels de la restauration.

D’un point de vue culturel, la reconstruction de Notre-Dame suscite un regain d’intérêt pour le patrimoine médiéval et l’histoire de France. De nombreuses initiatives pédagogiques et culturelles ont vu le jour autour du chantier, permettant au grand public de découvrir les coulisses de cette restauration hors-norme. Des expositions, des visites virtuelles et des documentaires contribuent à sensibiliser le public à l’importance de la préservation du patrimoine.

Le chantier de Notre-Dame a également un impact significatif sur le tourisme parisien. Bien que fermée au public, la cathédrale continue d’attirer des visiteurs du monde entier, curieux de suivre l’avancement des travaux. Des aménagements spéciaux ont été mis en place pour permettre aux touristes d’observer le chantier en toute sécurité, transformant ainsi la restauration elle-même en une attraction.

La restauration de Notre-Dame est bien plus qu’un défi technique, c’est une aventure humaine et culturelle qui mobilise les énergies et les talents de toute une nation.

Calendrier et phases clés du projet jusqu’en 2024

Étapes de la reconstruction de la charpente en chêne

La reconstruction de la charpente en chêne, surnommée « la forêt », constitue l’une des phases les plus emblématiques du chantier de Notre-Dame. Cette opération complexe se déroule en plusieurs étapes :

- Sélection et abattage des chênes dans les forêts françaises (déjà réalisé)

- Séchage et préparation des poutres (en cours)

- Taille des pièces selon les plans originaux (prévu pour 2023)

- Assemblage à blanc au sol pour vérification (fin 2023 – début 2024)

- Levage et mise en place de la charpente (courant 2024)

Chaque étape requiert un savoir-faire particulier et mobilise des artisans spécialisés. La reconstruction de la charpente est prévue pour s’achever à l’automne 2024, permettant ensuite la pose de la nouvelle couverture en plomb.

Processus de réinstallation du grand orgue

Le grand orgue de Notre-Dame, l’un des plus célèbres au monde, a miraculeusement survécu à l’incendie mais a subi d’importants dommages dus à la chaleur et à la poussière. Sa restauration et sa réinstallation suivent un processus minutieux :

- Démont

age et restauration de tous les éléments (2022-2023)

La restauration du grand orgue est un travail d’une extrême précision, nécessitant l’intervention de facteurs d’orgues hautement qualifiés. Chaque tuyau, chaque mécanisme est minutieusement vérifié et restauré si nécessaire. L’objectif est de retrouver la sonorité exceptionnelle de cet instrument unique, tout en améliorant sa résistance aux variations de température et d’humidité.

Planning de restauration des chapelles latérales

La restauration des 24 chapelles latérales de Notre-Dame s’inscrit dans un planning serré, visant à les rendre accessibles pour la réouverture de la cathédrale fin 2024. Le processus se déroule comme suit :

- Nettoyage et décontamination (achevé)

- Restauration des peintures murales (2022-2023)

- Réfection des sols et des menuiseries (2023)

- Restauration du mobilier liturgique (2023-2024)

- Installation des nouveaux systèmes d’éclairage (été 2024)

- Remise en place des œuvres d’art (automne 2024)

Ces travaux permettront non seulement de réparer les dommages causés par l’incendie, mais aussi de mettre en valeur le riche patrimoine artistique de ces chapelles, souvent méconnues du grand public. Une attention particulière est portée à la restauration des peintures murales du XIXe siècle, témoins importants de l’histoire artistique de la cathédrale.

Controverses et débats autour du projet retenu

Malgré le large consensus autour de la nécessité de restaurer Notre-Dame, le projet retenu n’a pas manqué de susciter des débats et des controverses. Plusieurs points ont fait l’objet de discussions animées :

- Le choix de reconstruire à l’identique plutôt que d’opter pour un geste architectural contemporain

- L’utilisation de techniques modernes dans un monument historique

- Le calendrier jugé trop ambitieux par certains experts

- Les coûts élevés du chantier et leur financement

Les partisans d’une reconstruction à l’identique arguent qu’il est essentiel de préserver l’intégrité historique et esthétique de la cathédrale. Ils soulignent l’importance de transmettre ce patrimoine aux générations futures dans sa forme la plus authentique possible. À l’opposé, certains architectes et intellectuels ont plaidé pour une réinterprétation contemporaine, voyant dans l’incendie une opportunité de réinventer Notre-Dame pour le XXIe siècle.

La question de l’utilisation de techniques modernes dans la restauration a également fait débat. Si certains y voient une nécessité pour assurer la pérennité de l’édifice, d’autres craignent une dénaturation du monument. Le compromis trouvé vise à intégrer discrètement ces innovations, sans altérer l’aspect visuel de la cathédrale.

Notre-Dame est un livre d’histoire vivant. Sa restauration doit respecter les chapitres déjà écrits tout en préparant ceux à venir.

Le calendrier serré fixé par le président Macron a suscité des inquiétudes quant à la qualité des travaux. Certains experts ont mis en garde contre les risques d’une restauration précipitée, rappelant que les chantiers de cette envergure s’étendent habituellement sur des décennies. Les responsables du projet assurent cependant que la rapidité d’exécution ne se fera pas au détriment de la qualité.

Enfin, la question du financement a alimenté les débats. Si l’élan de générosité mondial a permis de récolter des sommes considérables, l’utilisation de ces fonds fait l’objet d’une attention particulière. La transparence dans la gestion des dons et l’allocation des ressources est un enjeu majeur pour la crédibilité du projet.

Ces controverses, loin d’être négatives, témoignent de l’attachement profond que suscite Notre-Dame. Elles ont contribué à enrichir la réflexion sur le projet et à affiner les choix techniques et esthétiques. Le défi pour les responsables du chantier est de trouver le juste équilibre entre respect du patrimoine, innovations nécessaires et attentes du public.

Alors que le chantier progresse, ces débats continuent d’alimenter les discussions sur le rôle du patrimoine dans notre société et sur la manière dont nous choisissons de le préserver et de le transmettre. La restauration de Notre-Dame apparaît ainsi comme un projet emblématique, cristallisant les enjeux contemporains de la conservation du patrimoine à l’ère du changement climatique et des nouvelles technologies.