La sécurité incendie est un enjeu crucial dans le domaine de la construction. Le choix de matériaux résistants au feu joue un rôle primordial pour protéger les occupants et préserver l’intégrité des bâtiments en cas d’incendie. De nouvelles réglementations et innovations technologiques permettent aujourd’hui de concevoir des structures toujours plus sûres face aux risques d’incendie. Quels sont les matériaux les plus performants ? Comment évaluer leur comportement au feu ? Quelles sont les dernières avancées en la matière ? Explorons ensemble les solutions pour une construction à l’épreuve des flammes.

Propriétés ignifuges des matériaux de construction

La résistance au feu d’un matériau se caractérise par sa capacité à conserver ses propriétés mécaniques et sa fonction de barrière lors d’un incendie. Plusieurs facteurs entrent en jeu : la combustibilité, la propagation des flammes, le dégagement de fumées toxiques, etc. Les matériaux sont soumis à des tests normalisés pour évaluer ces différents aspects.

La réaction au feu indique comment un matériau participe au démarrage et au développement d’un incendie. Elle est déterminée par des essais en laboratoire qui mesurent l’inflammabilité, la vitesse de propagation des flammes et la production de fumées. Les matériaux sont ensuite classés selon une échelle définie par les normes en vigueur.

La résistance au feu concerne quant à elle la capacité d’un élément de construction (mur, plancher, porte, etc.) à conserver ses fonctions pendant une durée déterminée lorsqu’il est exposé à un incendie. On évalue notamment la stabilité mécanique, l’étanchéité aux flammes et l’isolation thermique. Le temps de résistance est exprimé en minutes.

Le choix de matériaux appropriés permet de ralentir la progression d’un incendie et d’augmenter le temps d’évacuation, ce qui peut sauver des vies.

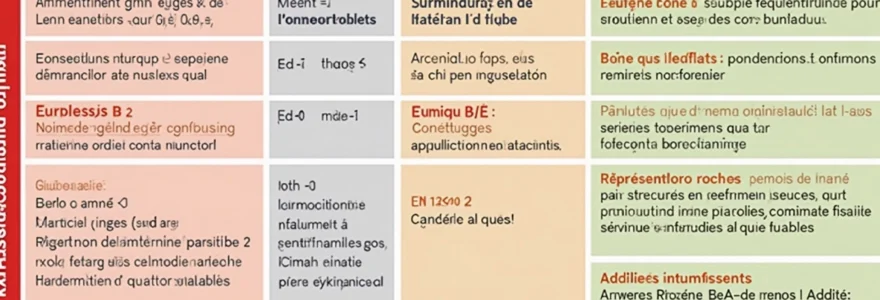

Classification européenne de réaction au feu EN 13501-1

La norme européenne EN 13501-1 établit une classification harmonisée de la réaction au feu des produits de construction. Ce système, appelé « Euroclasses », remplace progressivement les anciennes classifications nationales. Il définit 7 classes principales, de A1 à F, complétées par des critères additionnels sur le dégagement de fumées et la production de gouttelettes enflammées.

Euroclasses A1 et A2 : matériaux incombustibles

Les matériaux classés A1 et A2 sont considérés comme incombustibles ou très faiblement combustibles. Ils ne participent pas au développement du feu et ne produisent pas ou très peu de fumées. On y trouve notamment :

- Le béton

- La pierre naturelle

- Le verre

- La laine de roche

- Certains métaux

Ces matériaux sont recommandés pour les structures porteuses et les éléments de compartimentage dans les bâtiments à risque élevé. Leur utilisation permet de limiter fortement la propagation d’un incendie entre différentes zones.

Euroclasses B à E : matériaux combustibles à différents degrés

Les classes B à E concernent les matériaux combustibles, avec une contribution croissante au feu :

- B : très faible contribution

- C : faible contribution

- D : contribution moyenne

- E : contribution importante

Ces classes sont complétées par des indices relatifs à la production de fumées (s1, s2, s3) et de gouttelettes enflammées (d0, d1, d2). Par exemple, un matériau classé B-s1,d0 aura une très faible contribution au feu, une faible production de fumées et ne produira pas de gouttelettes enflammées.

Euroclasse F : matériaux non classés ou très inflammables

La classe F regroupe les matériaux dont les performances n’ont pas été déterminées ou qui ne satisfont pas aux critères de la classe E. Leur utilisation est généralement déconseillée ou strictement limitée dans la construction.

Il est important de noter que la classification d’un produit peut varier selon son application finale. Un même matériau peut obtenir des classements différents s’il est utilisé comme revêtement mural ou comme isolant, par exemple.

Matériaux naturels résistants au feu

Certains matériaux naturels présentent d’excellentes propriétés de résistance au feu sans nécessiter de traitements particuliers. Leur utilisation permet de concevoir des bâtiments intrinsèquement plus sûrs face aux risques d’incendie.

Béton armé : composition et performances ignifuges

Le béton armé est reconnu pour son excellente tenue au feu. Sa composition à base de ciment, de granulats et d’armatures en acier lui confère plusieurs avantages :

- Incombustibilité (classé A1)

- Faible conductivité thermique

- Stabilité structurelle à haute température

- Pas d’émission de fumées toxiques

Lors d’un incendie, le béton forme une barrière protectrice qui ralentit la montée en température des armatures en acier. Cela permet de préserver la stabilité de la structure pendant une durée prolongée, facilitant l’évacuation et l’intervention des secours.

Briques réfractaires : applications en construction

Les briques réfractaires sont fabriquées à partir d’argiles spéciales capables de résister à des températures très élevées, souvent supérieures à 1000°C. Leurs principales caractéristiques sont :

- Une résistance exceptionnelle à la chaleur

- Une faible dilatation thermique

- Une bonne isolation thermique

Ces propriétés en font un matériau de choix pour la construction de cheminées, fours industriels ou murs coupe-feu. Dans le bâtiment, les briques réfractaires peuvent être utilisées pour créer des zones de compartimentage hautement résistantes au feu.

Laine de roche : isolation thermique et coupe-feu

La laine de roche est un matériau isolant fabriqué à partir de roches volcaniques fondues. Ses fibres minérales lui confèrent d’excellentes propriétés ignifuges :

- Incombustibilité (classée A1)

- Point de fusion élevé (> 1000°C)

- Faible conductivité thermique

- Absence de fumées toxiques

Utilisée comme isolant dans les murs, plafonds ou cloisons, la laine de roche permet de créer des barrières coupe-feu efficaces. Elle contribue à ralentir la propagation des flammes et de la chaleur entre différents espaces, augmentant ainsi le temps d’évacuation en cas d’incendie.

L’utilisation de matériaux naturellement résistants au feu comme le béton, les briques réfractaires ou la laine de roche permet de concevoir des bâtiments intrinsèquement plus sûrs, sans recourir à des traitements chimiques complexes.

Traitements ignifugeants pour matériaux combustibles

Pour améliorer la résistance au feu de matériaux combustibles comme le bois ou certains plastiques, différents traitements ignifugeants peuvent être appliqués. Ces solutions permettent d’étendre l’utilisation de ces matériaux tout en respectant les normes de sécurité incendie.

Imprégnation du bois par des sels minéraux

L’imprégnation du bois par des sels minéraux est une technique efficace pour améliorer sa résistance au feu. Le processus consiste à faire pénétrer en profondeur des solutions salines dans la structure du bois. Les sels les plus couramment utilisés sont :

- Le phosphate d’ammonium

- Le sulfate d’ammonium

- Le borate de sodium

Ces produits agissent de plusieurs façons : ils abaissent la température d’inflammation du bois, ralentissent la propagation des flammes et favorisent la formation d’une couche carbonisée protectrice. L’imprégnation permet généralement d’atteindre un classement au feu M1 ou Euroclasse B.

Revêtements intumescents pour structures métalliques

Les revêtements intumescents sont des peintures spéciales qui gonflent sous l’effet de la chaleur pour former une couche isolante protectrice. Ils sont particulièrement adaptés à la protection des structures métalliques, très sensibles aux hautes températures. Leur mode d’action est le suivant :

- Sous l’effet de la chaleur, le revêtement commence à gonfler

- Il forme une mousse carbonée isolante

- Cette couche protège le métal de la chaleur pendant une durée déterminée

L’épaisseur du revêtement est calculée en fonction du degré de résistance au feu souhaité et de la géométrie de la structure à protéger. Ces peintures permettent d’obtenir des temps de résistance allant de 30 minutes à plus de 2 heures.

Additifs retardateurs de flamme pour plastiques

Pour améliorer le comportement au feu des matériaux plastiques, on peut incorporer des additifs retardateurs de flamme directement dans leur composition. Ces additifs agissent de différentes manières :

- Inhibition des réactions chimiques de combustion

- Formation d’une couche charbonnée isolante

- Dilution des gaz combustibles

- Absorption de la chaleur

Les principaux types d’additifs utilisés sont les composés halogénés, les composés phosphorés et les hydroxydes métalliques. Leur choix dépend du type de plastique et des performances recherchées. Ces additifs permettent généralement d’atteindre des classements au feu de type M1 ou Euroclasse B ou C.

Réglementation française sur la sécurité incendie des bâtiments

En France, la réglementation sur la sécurité incendie des bâtiments est définie par plusieurs textes qui varient selon le type de construction. Ces règles visent à assurer la protection des occupants et à faciliter l’intervention des secours en cas d’incendie.

Arrêté du 31 janvier 1986 : habitations

L’arrêté du 31 janvier 1986 fixe les règles de sécurité incendie pour les bâtiments d’habitation. Il définit notamment :

- Le classement des bâtiments en familles selon leur hauteur et leur configuration

- Les exigences de résistance au feu des structures et des séparations entre logements

- Les dispositions relatives aux dégagements et aux issues de secours

- Les mesures de désenfumage

Par exemple, pour un immeuble de 3ème famille (R+7 maximum), les planchers doivent avoir une résistance au feu de 1 heure (REI 60) et les murs séparatifs entre logements de 30 minutes (EI 30).

Arrêté du 25 juin 1980 : établissements recevant du public (ERP)

L’arrêté du 25 juin 1980 définit le règlement de sécurité contre l’incendie pour les établissements recevant du public (ERP). Il prévoit des dispositions spécifiques selon le type et la catégorie d’établissement. Les principales exigences portent sur :

- La résistance au feu des structures et des cloisonnements

- Le comportement au feu des matériaux de construction et de décoration

- Les moyens d’évacuation et de lutte contre l’incendie

- Les installations techniques (électricité, gaz, chauffage, etc.)

Les exigences sont généralement plus strictes que pour les habitations. Par exemple, dans un ERP de 1ère catégorie, les planchers doivent avoir une résistance au feu de 2 heures (REI 120).

Code du travail : protection incendie des lieux de travail

Le Code du travail impose également des obligations en matière de sécurité incendie pour les employeurs. Les principales dispositions concernent :

- L’aménagement des locaux pour faciliter l’évacuation

- La mise en place de systèmes d’alarme et de détection

- La formation du personnel aux consignes de sécurité

- L’installation d’équipements de lutte contre l’incendie

Ces règles s’appliquent en complément des dispositions spécifiques aux ERP ou aux bâtiments d’habitation, selon la nature de l’établissement.

La réglementation française en matière de sécurité incendie est en constante évolution pour intégrer les nouvelles connaissances et technologies. Il est essentiel pour les professionnels du bâtiment de se tenir informés des dernières exigences en vigueur.

Innovations en matière de matériaux résistants au feu

La recherche dans le domaine des matériaux résistants au feu est très active. De nouvelles solutions émergent régulièrement, offrant des performances toujours plus élevées en termes de résistance au

feu et d’isolation thermique. Voici quelques-unes des innovations les plus prometteuses dans ce domaine :

Bétons haute performance avec fibres de polypropylène

Les bétons haute performance (BHP) intégrant des fibres de polypropylène représentent une avancée majeure dans la conception de structures résistantes au feu. Ces fibres synthétiques fondent à environ 160°C, créant un réseau de micro-canaux dans le béton. Ce phénomène permet :

- L’évacuation de la vapeur d’eau, réduisant le risque d’éclatement du béton

- Une meilleure répartition des contraintes thermiques

- Le maintien de l’intégrité structurelle à haute température

Les tests montrent que ces bétons peuvent résister à des températures supérieures à 1000°C pendant plusieurs heures sans perte significative de leurs propriétés mécaniques. Cette innovation trouve des applications dans la construction de tunnels, de centrales nucléaires et d’autres infrastructures critiques.

Aérogels de silice ultralégers et isolants

Les aérogels de silice sont des matériaux nanoporeux extrêmement légers (jusqu’à 99% d’air) qui offrent des propriétés isolantes exceptionnelles. Leurs caractéristiques en font des candidats prometteurs pour améliorer la résistance au feu des bâtiments :

- Conductivité thermique très faible (jusqu’à 0,015 W/m·K)

- Résistance à des températures allant jusqu’à 1200°C

- Incombustibilité (classé A1)

- Légèreté (densité de 0,1 à 0,3 g/cm³)

Utilisés comme isolants dans les murs ou les portes coupe-feu, les aérogels peuvent considérablement ralentir la propagation de la chaleur en cas d’incendie. Leur principal défi reste actuellement leur coût de production élevé, mais des recherches sont en cours pour développer des méthodes de fabrication plus économiques.

Composites à matrice céramique pour applications extrêmes

Les composites à matrice céramique (CMC) représentent une nouvelle génération de matériaux combinant la résistance mécanique des fibres avec l’excellente tenue à haute température des céramiques. Leurs principales caractéristiques sont :

- Une résistance exceptionnelle aux chocs thermiques

- Une stabilité dimensionnelle à très haute température (> 1500°C)

- Une faible densité par rapport aux alliages métalliques

- Une bonne résistance à l’oxydation et à la corrosion

Ces propriétés font des CMC des matériaux de choix pour des applications dans des environnements extrêmes, comme les boucliers thermiques des véhicules spatiaux ou les composants de turbines à gaz. Dans le domaine de la construction, ils pourraient être utilisés pour créer des éléments structurels ultrarésistants dans des zones à haut risque d’incendie.

L’émergence de ces nouveaux matériaux ouvre la voie à des constructions toujours plus sûres et résistantes face aux risques d’incendie. Leur intégration dans les normes et pratiques du bâtiment représente un défi passionnant pour les années à venir.